-

Zum Inhalt

Zum Inhalt

In dem Moment, als die junge Frau aus der U-Bahn steigt und sich die Türen zwischen ihnen schließen, weiß der Kunsstudent Victor Berg, dass er einen Fehler gemacht hat. Eine womöglich romantische Begegnung hat ein jähes Ende gefunden.

Etliche Jahre ist es nun her, dass Victor es versäumt hat, seine vermeintliche Traumfrau anzusprechen. Die kurze Episode bleibt in ihm präsent, obwohl er bis heute versucht, die Frage nach dem „Was wäre gewesen, wenn …?“ zu verdrängen.

Als er, inzwischen Reporter einer Lokalzeitung, an einen Unfallort gerufen, werden Erinnerungen lebendig, denn der Verunglückte ist sein ehemaliger Kommilitone Marco Naumann von der Kunstakademie, heute erfolgreicher Künstler.

Victor legt die alten Platten, längst MP3-Files, wieder auf und blickt auf die verdichtete Zeit des Sommers 1992 zurück. Kunstakademie, Wohngemeinschaft, Beziehungsgeschichten, ein Künstlerfest und jene Begegnung im Zugabteil. Und nicht zu vergessen die Andieskala, mit der Victor das Erscheinungsbild von Frauen nach der Hollywoodschauspielerin Andie MacDowell bemisst.

Mit der Musik als Katalysator der Erinnerung rekonstruiert Victor die Tage jenes Sommers. Darin findet vor dem Hintergrund studentischen Treibens und WG-Leben eine Reihe von knapp verpassten Zusammentreffen mit seiner Zufallsbegnung statt, die er gemäß seiner Skala Andie nennt. Immer mehr vermischt sich die Realität der Vergangenheit mit Victors Wunschdenken. Als er auf dem Künstlerfest tatsächlich ein Zusammentreffen mit Andie entstehen lässt, entwirft sich eine strahlende umgestaltete Gegenwart mit einem erfolgreichen Fotokünstler Victor Berg.

Am Ende kann man sich nicht sicher sein, ob dieses Happy End der Projektion des Lokalredakteurs entspricht oder sich aus den Erinnerungen des Künstlers generiert und somit die eigentliche Realität ist und schon immer war.

-

AKADEMIECAFÉ (1992)

Beinahe eine erste Begegnung, über digitale und intime Welten, warum ein Riff glücklich macht, über beste Songs der Welt, und über eine Frau aus einer anderen Welt

Nach der Bildbesprechung taumelt Victor benommen wie nach dem Kinobesuch eines dreistündigen Historienfilms durch die Wachheit der hallenden Gänge Richtung Akademiecafé, zusammen mit einer Gruppe seiner Getreuen. Über der Schwelle der großen Flügeltüren stößt die kühle Luft der Gewölbe auf die von Gespräch und Rauch angereicherte des Cafés.

Beim Überschreiten trifft er, der nur aus den Augenwinkeln eine ihn umschwebende Gestalt wahrnimmt, das sanfte Gewicht einer Haarsträhne. In diesem Augenblick klärt sich seine Gedankenschwere und er spürt eine Verlangsamung der Zeit bis zum Stillstand aller Moleküle.

Ein paar Sekunden und eine Ewigkeit später hat Victor mit seinen Freunden einen Raum aus Schall und Rauch betreten. Verwirrt und betroffen dreht er sich um, macht die paar wenigen Schritte zur Schwelle zurück und sieht durch das Schwingen der schweren Eingangstüren die Umrisse einer Frauengestalt entschwinden, in das gleißende Licht einer hohen Nachmittagssonne die Steintreppe hinab. Er befreit sich aus seinem Zögern, läuft durch das Foyer des Erdgeschosses, zieht die schwere Tür zu sich und steht Sekunden später in einem Schwall aus Hitze und Licht, der in einem schnellen Reflex die Augen zusammenkneifen lässt. Dann versucht er rasterartig die Umgebung zu erfassen, die breitflächigen Stufen hinunter bis zum Gehsteig, über die dichtparkenden Autos hin auf die gepflasterte Straße in den Häuserschatten der gegenüberliegenden Seite. Viele Studenten, die sich am Rand der Treppe im Schatten der Bäume niedergelassen haben, einzeln oder in Gruppen, Passanten, Autos, die Lichtblitze verteilen, mit rumpelnden Reifen auf dem Kopfsteinpflaster, Personen, deren Konturen im blendenden Licht zu zerfließen scheinen. So kann er die Person, die flüchtige Adaption einer Andie, die ihn fast im Cafeteriaeingang gestreift hat, nicht wiederfinden.

Sie haben sich an einem freien Tisch niedergelassen.

„Hey Marco“,

sagt Victor, während er den neben ihn sitzenden Naumann an die Schulter fasst,

„ich hatte glaube ich soeben eine Erscheinung. Da war eine Frau in der Tür, also ich glaube …“,

„… das war Andie“,

ergänzt Marco grinsend. Er weiß um Victors Begehrlichkeit, dessen Abbildtheorie, nach der die perfekte Frau für seinen Freund eine Übereinstimmung oder zumindestens Annäherung mit einer cineastischen Erscheinung, eben seiner geliebten und unerreichbaren Andie MacDowell zu sein hat.

„Nein, natürlich nicht. Eigentlich habe ich sie gar nicht gesehen. Aber trotzdem. Da lag ein kurzes unbeschreibliches Gefühl in der Luft, nur ein Hauch, eine Ahnung, aber eben trotzdem so ergreifend, so verbindend, wie von einem Traktorstrahl angezogen.“

„Klar, Traktorstrahl. Dieses Gefühl hatten wir alle schon. Die Bildbesprechung war hart, und das nicht zum ersten Mal. Da mögen schon gelegentlich ein paar Visionen auftreten. Kommt in denen eigentlich deine Greta auch vor? Na egal, am besten genehmigen wir uns ein Beruhigungsgetränk. Ich gebe eine Runde aus“,

sagt Marco und rückt seinen Stuhl zurück. Er steht auf, tritt hinter Victor, nimmt ihn in einen mehr oder weniger zärtlichen Klammergriff und drückt ihm einen Kuss auf den Backenknochen. Dann geht er Richtung Tresen, greift sich ein Tablett und reiht sich in die Schlange der Wartenden ein.

Greta ist die Frau aus Victors Paralleluniversum. Und die Antwort auf Marcos Frage lautet Nein. Greta kommt in der Andievision nicht vor. Durch einen Mitstudenten vermittelt, jobt Victor in einem Kunst- und Reisebuchverlag. Dort befindet er sich an der Schwelle vom analogen zum digitalen Zeitalter. Während er noch Farbkopien von Diapositiven anfertigt, mit scharfen Messsern zuschneidet und durch eine Gummierwalze gezogen auf vorgefertigte Satzspiegel mit aufgedruckten Zeilenrastern klebt, auf denen Textbahnen und Bilder zusammengepuzzelt werden und damit als Vorlagen für die Lithoanstalt zu Umsetzung in den Buchdruck dienen, arbeitet sich gleichzeitig eine Gruppe von jungen Grafikern, zu circa zwei Dritteln weiblich, in die neue virtuelle Welt des Computerzeitalters ein. Sie scharen sich um einen blassen Typen mit langen schwarzen vermutlich klebrigen Haaren, die ihm in dünnen Strähnenbündeln unaufhörlich ins Gesicht rutschen. Er beherrscht die Programme des Desktop-Publishing, die in einem fremd anmutenden Mix aus Zahlen, Groß- und Kleinschreibweise QuarkXPress 3, FreeHand 3.1 oder Photoshop 2.0 heißen.

Während die Gruppe dem über Zeilen ruckelndem Aufbau einer eingescannten Landschaft auf dem Bildschirm beiwohnt, hängt Victor über dem heißen Farblaserkopierer, einem kühltruhengroßen Gebilde mit einem unaufhörlichen Bedarf an Wartungsarbeiten. Neben ihm ein Stapel historischer Fotografien in warmen Brauntönen, von denen er Kopien anfertigen soll. Er beobachtet Greta, eine lichtvolle Gestalt inmitten beflissener grauer Gemüter, die in luftigem Trägershirt, dem Hauch einer zartvioletten Sommerhose, freien Knöcheln und einem an der Fußspitze schwebenden Ballerina – dem Trigger schlechthin in Victors Wahrnehmungswelt –, die langen Beine überschlagen, langgliedrige Finger auf die Tastatur gelegt, das elektronische Zittern des Bildes verfolgt. Sie schüttelt ein Meer gewellter Locken wie ein Supermodell aus amerikanischen Spielfilmen oder irgendwelcher Fernsehserien.

Der Anblick des perfekten Knöchelpaares bildet eine hundertprozentige Übereinstimmung eines Urbildes in Victors innerer Bildersammlung. Dazu kommt eine in seinem studentischen Umfeld gänzlich unbekannte Unbekümmertheit mit einem immerwährenden Ausstrahlen von Fröhlichkeit und guter Laune. „Fröhlichkeit“, „Gute Laune“ sind Ausdrücke, die in seinem Wortschatz selten Verwendung finden. Alles zusammen löst in ihm eine unbestimmte Sehnsucht nach etwas aus, von dem er glaubt, dass es das eigentlich gleichzeitig nicht geben kann. Etwas in der Art „Fröhliches Nachdenken über die Welt“.

Greta signalisiert schon im ersten Streifen ihrer Blicke Zustimmung und nach einer kurzen verbalen Annäherung im gruppendynamischen Verlagskontext endet ein zufälliges Zusammentreffen im Kopierraum überfallartig. In seinem cineastischen Gedächtnis findet auch dieser Vorgang eine fast klischeehafte Entsprechung in einer Summe amerikanischer Spielfilme und irgendwelchen Fernsehserien, in denen Sekretärinnen mit ausgefeilten Strategien, manchmal auch nur mit dem Einsatz von Primärreizen, willfährige Abteilungsleiter zu hemmungsloser Lustentfaltung nötigen. Seit einem Jahr nun dauert diese Liaison an, die sich in dieser fast unschuldigen, weil wie selbstverständlichen körperlichen Nähe und tiefer Intimität abspielt. Diese ist es, in die Victor wie in einen Sog geraten ist, eine nie gekannte Leichtigkeit, die ihm in seinen bisherigen streitvollen Beziehungen voller intellektueller und emanzipatorischer Untiefen völlig fremd war.

„Mein Süßer, triff dich nur mit deinen Kunstfreunden.“

Ihre Zunge in seinem Ohr stellt seinen Körperflaum auf und jagt fröstelnde Schauer über seine Haut.

„Die Probleme dieser Welt könnt ihr leicht ohne mich lösen“,

flüstert sie und erzählt ihm, ein paar Mädels vom Verlag, die vielleicht Melanie, Silke, Anita, Claudia heißen, würden sich noch im „Ludwigs“ treffen, an der Sushibar. Zwei rollende wirklich schnuckelige Japaner mit tiefschwarzen Haarschweifen bis Rückenmitte, weiß er. Und dass ihm der Angstschweiß hervortritt, wenn er daran denkt, wie sich die Prokopfzeche dort mit glasigroten Thunfischhäppchen und schwimmbadblauen Cocktails exorbitanten Höhen entgegenrollt, jeder studentischen Wirklichkeit spottend.

In einem knallroten Taschenbuch über Pop, Subkultur und bohemisches Künstlerdasein hat Victor gelesen:

1. Immer vier Bücher neben dem Bett liegen haben und durcheinanderlesen, nie nur eines.

2. Sich eine Freundin aus der Mittelschule holen, das kühlt den Kopf.

Es geht um Pop, Subkultur und ein Wort, das ihn anrührt: „Bohemia“. Darin schwingt der Zauber eines Lebensentwurfes, der Freiheit, Unabhängigkeit und kreatives Sein verspricht. Er ist beruhigt, dass er unter Punkt 2 eine Rechtfertigung von hoher Instanz zu einer Abweichung vom Entwurf ausgesprochen findet. Denn in einer finsteren Ecke seiner Selbstwahrnehmung empfindet er seine Beziehung zu Greta als Abweichung. Eine Wahrheit, die durch Gretas Lebendigkeit bisher erfolgreich unterdrückt wird.

Diedrich Diederichsen „Sexbeat“, 1985, KiWi Verlag, Seite 101 „Bücher, übrigens mit unscharfen Schwarzweißfotos bebildert, die man liest, wenn man sich im Dickicht aus weltbewegenden Fragen und Rockmusik bewegt. Obwohl ich dem Faden des Buches nicht immer folgen konnte oder mochte, war die Nennung von Begrifflichkeiten wie ‚Subkultur‘ und ‚Bohemia‘ ein erhellendes Erlebnis für mich als ein Angehöriger des ‚privilegierten Prekariats‘, also den Typen, die in Caféecken zum Milchkaffee nichts dazu bestellen und in kleine schwarze Notizbücher kritzeln.“ („Privilegiertes Prekariat“ entnommen aus: unkultur – Internetfachmagazin für nekromantischen Materialismus)

Ihrer beider lebendiges Verhältnis ist auch bedingt durch räumliche Trennung. Gretas Dreizimmeraltbauwohnung in einem trendigen Innenstadtviertel – Stäbchenparkett, weiße hohe Wände, helle Regale und weinrote Dekorationselemente – liegt weit weg von Victors WG-Zimmer am Stadtrand, in grobgezimmerte Einbauten strategisch gerastert und trotzdem hauptsächlich von Büchern und Schallplatten bis in den letzten Winkel vollgepfropft. Hauptsächlich Gretas Planeten haben sie zu ihrer gemeinsamen Aufenthaltsstätte gewählt. Außerhalb dieses fernen Alphaquadranten betrachtet Victor das Sammeln der ihn von allen Seiten umgebenden weiblichen Eindrücke weiterhin als künstlerische Pflicht und widmet dieser Thematik nach wie vor seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit.

Auf den schweren glattlackierten Holztischplatten der Cafeteria drängen sich leere Kaffeetassen, bis zum Rand gefüllte Aschenbecher und Rotwein- und Biergläser mit unterschiedlichen Pegelständen, das Glas in etwa eine Mark fünfzig und somit kompatibel zu den Hosentascheninhalten der Studenten. Wolkenfäden umspinnen eine Reihe weißer Monde, Schwaden aus gerauchtem Atem, durch die Kugellampen, an langen Eisenstangen von der Decke abhängend, ihr milchiges Licht absondern, darunter ein dichtes Geflecht aus Stimmen, Gelächter, Rufen.

Die Cafeteria ist der zentrale Raum des akademischen Lebens. Ein hochgerecktes quaderförmiges Gebilde, angefüllt mit Erwartungen auf wachsendes Sein. Über die Semester verteilt, definiert sich die Gegenwart in diesem Café immer wieder neu. Abgelebte Vergangenheit findet hier nicht statt. Der Strom hoffnungsvoller Aspiranten, der sich jährlich erneuert, mit ihren lebensbejahenden, vorantreibenden Erwartungen, machen einen Ort wie diesen erst möglich. Von einem unzulässigen Blick aus der Zukunft heraus wird diese Gegenwart eine Vergangenheit mit gelebten Gewissheiten. Gewissheiten von Scheitern und Erfüllung, die die Aspiranten längst in sich tragen.

Die Ohnmacht ist greifbar, nie glücklicher sein zu können als in diesem Moment. Genau an diesem Ort zu dieser Zeit, in dieser verrauchten und verlärmten Cafeteria, wo alle Lebensstränge der dort Sitzenden zusammenlaufen. Eine Ohnmacht freilich, die nie als bewusste Wahrnehmung an die Oberfläche dringt. Es ist ein Moment gleichzeitigen Glücks für alle, die sich um diesen überfüllten Tisch drängen, wie er womöglich nie mehr zu erscheinen vermag. In dem eine Gruppe orientierungsdifferenter Studenten die alles entscheidende Frage nach dem besten Song der Welt zu klären versucht. Sie sind sich einig, dass die Beantwortung aller Fragen dieses vermaledeiten Universums ausschließlich in der Findung des perfekten Gitarrenriffs liegt. Ein Moment, den alle Beteiligten vielleicht Jahre später als einen wahrhaftigen, vollkommenen erinnern würden.

„I“m waiting for my man, got twentysix dollars in my hand“,

skandiert Victor deshalb, den der Rotwein von seiner desaströsen Besprechung entfernt hat und zu öffentlichen Statements ermutigt. Dabei gibt er einer Zeichnung auf der Tischplatte, Linien, Kreise und Spiralen, musterhafte Zeichen wie die geheime Information eines außerirdischen Wesens in eine Fläche verstreuter Zuckerkrümel geritzt, mit einer Fingerspitze einen Rahmen aus barocken Schnörkeln. Dann zieht er seine Miniaturkamera aus der Tasche und archiviert die flüchtige Skizze, die das nächste Tischabwischen nicht überdauern würde, auf einem mittelempfindlichen Schwarzweißkleinbildfilm, Ilford FP4, aus verschiedenen Blickwinkeln.

Ihm gegenüber sitzt die schöne Helena. Neben dem ausladenden Oberkörper von Thomas Kolbe, den alle nur Tom nennen, der Tabak aus einem Päckchen „Bison Halfzware“ in ein Papier bröselt, wirkt sie zierlich und zerbrechlich. Rehbraun die Augen, von kastanienbraunem Haar umrahmtes Gesicht. Sie ist ein bestärkendes Element in seiner Entscheidung gewesen, seine akademische Karriere in Gunnar Kreutzers Klasse aufzunehmen. Als er damals auf dem Weg durch die Akademiegänge die schwere hohe Holztür zu Kreutzers Klassenraum Spalt für Spalt unbedarft und schüchtern geöffnet hat, eine mit Textilklebeband verstärkte Bewerbungsmappe aus grauer Pappe unter den Arm geklemmt, und quasi hineingestolpert ist in eine Art studentischen Stuhlkreis Stehender und Sitzender, aus dem sich alle Augenpaare auf ihn gerichtet haben, als die Tür zugefallen ist mit einem Hall in den Gang hinaus, ist es aus der Aufreihung unbekannter Gesichter ihr Lächeln in einem warmen Blick, das ihm bei seiner Entblösung durch das Zeigen seiner Arbeitsproben sicheren Halt gewährt hat.

Helena heißt eigentlich Angela Landner und kommt aus dem tiefsten Allgäu, gottlob ohne dessen selbstzerstörerischen Dialekts. Sie ist, von indianischer Anmut mit ihrem immergebräunten Teint, in Ermangelung eines entsprechenden Namens vom augenlüsternen Teil der Klasse, indianisch hin oder her, mit dem Namen der schönen Zeustochter Helena getauft. Der besagte Blick, mit dem sie Victor beim Eintritt in die kunstschwangere Stratosphäre beglückt, ist eine Geburt ihrer ländlichen Unschuld und des Nichtwissens um seine libidinöse Wirkung. So wiegt sie, ohne es zu ahnen, Victor in der trügerischen Zuversicht, sich ausgerechnet in der Klasse von Gunnar Kreutzer an der richtigen Stelle zur Verwirklichung seiner künstlerischen Absichten zu befinden. Später als etablierter Neuankömmling selbst ein Teil des Stuhlkreises hat Victor wie zuvor zahlreiche Hoffnungsgetragene erkennen müssen, dass Helena ihren Menelaos längst gefunden hat, einen indianischen Allgäuer Barfußläufer, der sein Beziehungsvorrecht trotz seines dialektischen Makels schon im heimatlichen Sandkasten erfolgreich angemeldet hat. Nur ob es da mit dem ebenso schönen Paris Marco Naumann einen Bruch der streng monogamen Lebenslinie gegeben hat, umwogt die beiden mit flirrender Ungewissheit und ahnungsvollem Zweifel.

„I'm Waiting for the Man, Velvet Underground, die Meister der Zweiakkordmusik. Dieser herrlich triviale Viervierteltakt, monoton mit Betonung auf jedem Schlag, hört sich an wie ungeduldiges Auf-den-Tisch-Klopfen“,

schwärmt Victor und beginnt das Stück Popgeschichte, das in dieser Klasse rauf und runter gehört wird, aufzudröseln wie in der Rezension eines Klassikkonzertes.

„Zuerst: das Intro. Elementar für den perfekten Song. Die Markierung. Die Schleife um die Verpackung. Hier weiß man beim ersten Ton, was drin ist. Alles scheppert, klopft. Vier Viertel, wie gesagt, was sonst. Man weiß gar nicht so recht, was da so alles klopft. Ein Klavier deutlich filigran mit einem Finger angeschlagen, eine monotone Tonfolge, eins rauf, eins runter, dazu vielleicht sogar ein Tambourin?“,

stellt Victor als rhetorische Frage in den Raum. „Und das wird uns das ganze Stück begleiten. Das Scheppern, Klopfen. Dum dum dum dum. Immer gleich. Dum dum dum dum. Aber darüber ein fast lieblich angelehntes Zwitschern von E-Gitarre, fast anheimelnd, bis sich das nöhlende Organ dieses Nichtsängers, ein oktavenarmer Sprechgesang dazwischen drängt, Lou Reed, wahrscheinlich bis zum Anschlag zugedröhnt“,

bleibt Victor poetisch bis sachlich.

„Und das alles klingt wie ein Transistorradio im Blecheimer“,

konstatiert Victor.

„Das Geheimnis der Monotonie ist: Alles, was sie durchbricht, aufbricht, wird zur Poesie. Ein schräger Gitarrenton hier, ein holpriges Drum Break da. Genau in dem Augenblick, als alles jener Monotonie zu erliegen scheint, durchbricht ein für dieses Stück geradezu burlesker Basslauf diese Hoffnungslosigkeit und gibt einem quasi die Aussicht auf ein Happy End“,

entzückt sich Victor rotwangig.

„Jawollja, dann kommt der Drogenkurier vielleicht doch noch, und der Typ bringt endlich seine twentysix Dollar an den Mann“,

sagt Sven Gruber textkundig. Sven geht von hinten ohne Weiteres als etwas lässig gekleidete Blondine durch. Er entspricht in seiner visuellen Erscheinung dem idealen Grungetypen einer Trendberatung: Langhaarig, dünner Drei- oder Mehrtagebart, kariertes Kurzarmflanellhemd, eine verbeulte kurze Khakihose mit unzähligen Accessoireöffnungen und dem Kinnbewuchs ähnlich behaarte und fast wadenlosen Beine in unter Knöchellinie abgeschnittenen Chucks. Er ist dem Seattlesound untrennbar verbunden und greift nicht nur in Ausnahmezuständen wie einer beendeten Bildbesprechung fast immer auf den Grungeklassiker Nirvana zurück. Victor lässt sich in seinem Schwung nicht bremsen und setzt zum Finale an. „Wir haben also: Triviales, Monotones, weder instrumentale Virtuosität noch stimmliches Können. Dazu katastrophale Soundqualität. Und trotzdem. Es berührt. Es schwingt. Es leidet. Es lacht. Somit ein geniales Stück Musik und die Nummer eins auf meiner ewigen Bestenliste“,

resümiert er.

„Eine originelle Wahl, Victor“, lacht Marco, „das hören wir doch sowieso schon den ganzen Tag rauf und runter.“

„Eben“,

antwortet Victor.

„Und ich sach nur,“

sagt Sven, erhebt sich, senkt den Kopf, dass ein Vorhang aus Haaren fällt, dazu breitet er die Arme wie ein Dirigent aus:

„D d d dm dd dd d d dm dd dd d d …“,

und der ganze Tisch fällt ein,

„Come as you are, as you were …“

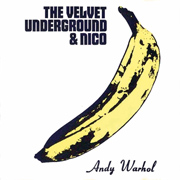

The Velvet Underground & Nico, „Velvet Underground“, 1967, Debutalbum, Verve Records, produziert von Andy Warhol. Titel: I'm Waiting for the Man, 4:39, von Lou Reed.

„Die Platte mit dem Bananencover. Und, okay, das ist der Song überhaupt. Es ist garantiert der Song, den ich am meisten in meinem Leben gehört habe. Der mich überall hin begleitet, seit ich Musik denken kann. Ich verbinde ihn nicht mit einer bestimmten Zeit. Es ist der Song, in dem sich alles manifestiert, was meine Haltung zu Musik und Leben anbelangt. Mehr sage ich nicht. Anhören und genießen. Immer wieder.“